31 Filmes de Terror Para Assistir em Outubro

Não podemos afirmar com muita precisão qual foi o primeiro filme de terror da história, uma vez que o cinema de horror resulta de uma ampla convergência cultural e tecnológica que vai das “fantasmagorias” dos espetáculos de lanterna mágica até as primeiras experiências narrativas do cinema. O fato é que a literatura gótica do Século XVIII forneceu temas e figuras recorrentes (como cientistas loucos, espectros e casas amaldiçoadas) que o recém-nascido meio cinematográfico prontamente adotou em suas obras. Em 1896, o curta Le Manoir du Diable, de Georges Méliès, já introduzia trucagens visuais e figuras demoníacas que inauguravam o repertório do horror fílmico, e nas décadas seguintes, outras ondas seguiram explorando as possibilidades narrativas do gênero: a deformação visual do Expressionismo Alemão, os icônicos filmes de monstro da Universal Pictures, o terror found footage que viu o auge de sua popularidade nos anos 2000, e tantas outras tendências que podemos observar até os dias de hoje. Tudo isso nos mostra como o terror transcende seus ícones e se consagra como um terreno fértil para experimentar novas linguagens, refletir as ansiedades de cada época e reinventar continuamente as imagens que utilizamos para traduzir nossos medos.

Nessa perspectiva histórica, nós do Suborno fizemos uma curadoria de 31 filmes para o mês de outubro, dividindo a lista em dez categorias como uma forma de mapear as diferentes tonalidades e tendências do terror. Cada título foi escolhido de modo a dialogar com outras obras da lista, por isso, optamos por incluir tanto filmes canônicos que situem o leitor na história do horror, quanto obras pouco conhecidas que ofereçam novas perspectivas a esse vasto imaginário. Além de uma seleção de filmes, nosso recorte propõe uma travessia que percorre diferentes épocas, evidenciando como o terror permanece como um meio tão inventivo, capaz de perturbar, fascinar e, sobretudo, nos obrigar a encarar aquilo que mais tememos.

Os Primeiros Clássicos

O Gabinete do Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920)

Grande marco do Expressionismo Alemão, O Gabinete do Dr. Caligari (1920) foi um dos primeiros filmes a explorar o terror psicológico de forma estilizada. A trama do longa gira em torno do enigmático Dr. Caligari, que usa o sonâmbulo Cesare para cometer assassinatos em uma pequena cidade. Além de sua narrativa inovadora, marcada por uma sucessão impressionante de reviravoltas, a obra mergulha o espectador em um estado constante de inquietação com sua direção de arte marcada por cenários tortuosos, ângulos oblíquos e sombras exageradas, refletindo a subjetividade e a paranoia de seus personagens. Essa abordagem se tornou referência no cinema de terror ao mostrar que o horror também pode existir na própria maneira com que vemos o mundo, inspirando o trabalho de cineastas como Tim Burton e David Lynch, e consolidando seu movimento cinematográfico como uma influência duradoura na linguagem visual do terror. — Gabriel Ritter

Frankenstein (James Whale, 1931)

James Whale adaptou o icônico romance de Mary Shelley criando um filme profundamente humano sem deixar de lado suas influências góticas. Em Frankenstein (1931), acompanhamos o ambicioso cientista Henry Frankenstein desafiando limites éticos e a ordem natural da vida ao criar um ser vivo a partir de uma combinação de cadáveres, ato este que implicará em uma série de consequências trágicas. O filme se utiliza de elementos da ficção científica para explorar medos universais sobre a ambição desmedida, a linha tênue entre ciência e ética, e a monstruosidade naquilo que percebemos como diferente, firmando a Universal Pictures como referência na produção de clássicos do terror e moldando uma iconografia que perdura em adaptações, remakes e referências culturais até hoje. — Gabriel Ritter

Monstros (Tod Browning, 1932)

Monstros (1932) reúne atores com deformidades reais para contar a história de uma trapezista que engana e trai seus companheiros de circo e, com isso, abre um dilema: quem é realmente monstruoso? Aqui, vemos que os “monstros” são regidos por códigos de lealdade e moralidade bem mais profundos que os personagens sem deficiências, que por sua vez são representados como figuras cruéis e gananciosas. Com essa inversão de expectativas, o longa explorou o medo do desconhecido e os preconceitos sociais, provocando choque e censura à época de seu lançamento, para depois ser revisitado sob um novo olhar, sendo finalmente reconhecido pela forma com que lidou com deformidades físicas, por sua ousadia estética e pelo questionamento da noção de monstruosidade no cinema. — Gabriel Ritter

Os Novos Clássicos: Os Anos Setenta e Oitenta

Massacre da Serra Elétrica (Tobe Hooper, 1974)

O Massacre da Serra Elétrica (1974) é um marco do cinema de terror na medida em que combina simplicidade narrativa e impacto estético. No filme, Sally, seu irmão Franklin e seus amigos acabam trombando com a família Sawyer, um clã de canibais liderado pelo insano Leatherface, cuja máscara de pele humana e motosserra se tornaram ícones culturais. Embora prometa um banho de sangue, o filme trabalha com a sugestão da violência, explorando sobretudo sons e cortes. Sua estética não chega a ser documental, mas sim suja e sufocante, o que permitiu a consolidação de seu estilo de realismo brutal. No entanto, mais do que um exercício de choque, a obra reflete o contexto de crise dos anos sessenta, ecoando principalmente a falência da família tradicional norte-americana. O filme não somente inaugurou o conceito da Final Girl com a sobrevivente Sally, mas também redefiniu os rumos do terror moderno. — Leonardo Frederico

Halloween: A Noite do Terror (John Carpenter, 1978)

Quando se pensa na consolidação do slasher no final dos anos oitenta, existe uma peça-chave em todo esse movimento: Halloween (1978). Na obra, Michael Myers é um assassino que escapou de uma instituição psiquiátrica e retorna à sua cidade natal para perseguir Laurie Strode, uma adolescente comum que se torna alvo do mal sem motivo aparente. O filme se destaca pela atmosfera construída com poucos recursos: a câmera subjetiva que aproxima o espectador da visão do assassino, o ritmo cadenciado que sustenta a tensão e a trilha sonora minimalista e hipnótica. Os poucos recursos não transformam o filme em um found footage ou em uma cópia de um snuff, mas sim possibilitam um meio-termo entre o industrial e o artesanal. Nesse sentido, mais do que pela violência explícita, Halloween marcou pela sugestão do horror e pelo uso inteligente do silêncio e da espera, transformando o banal em ameaçador. — Leonardo Frederico

Sexta-Feira 13 (Sean S. Cunningham, 1980)

Entre os três slashers citados por aqui, Sexta-Feira 13 (1980) foi talvez a única produção já lançada durante a ascensão do gênero. Diferente dos outros filmes dessa seção, o filme de Cunningham teve um orçamento quase duas vezes maior que seus companheiros. Claro que isso permitiu violências gráficas “mais bem boladas”, deixando de lado um pouco a sugestão usada em Halloween e Chainsaw. O filme se passa em Crystal Lake, local marcado por um passado sangrento, onde um grupo de jovens conselheiros tenta reabrir o acampamento após duas décadas de abandono. Ignorando os avisos de superstição e tragédia, eles acabam sendo caçados por um assassino brutal. Embora inicialmente recebido com críticas duras, o filme conquistou seu público pela combinação de atmosfera sombria e mortes gráficas — que se tornaram a marca registrada da franquia. Nas décadas seguintes, uma série duradoura de sequências seria lançada, mas nenhum novo segmento seria tão memorável quanto sua primeira parte. — Leonardo Frederico

Os Brasileiros Também Tem Medo

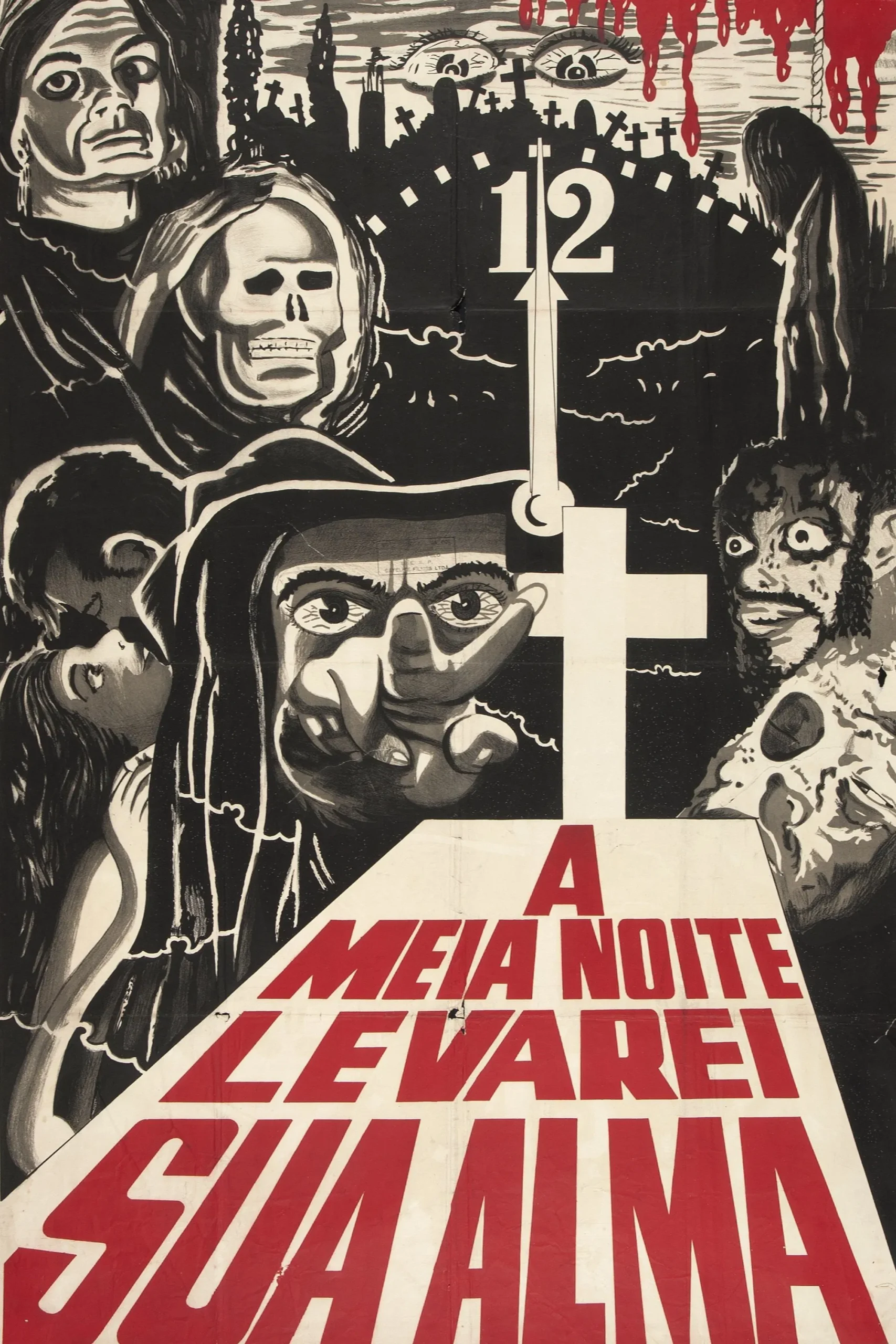

À Meia-Noite Levarei Sua Alma (José Mojica Marins, 1964)

José Mojica Marins é considerado o pai do terror brasileiro e esse título está longe de ser um exagero. Depois de quase uma década aventurando-se em produções caseiras, o diretor paulista finalmente encontrou sua epifania: filmes de terror para a classe trabalhadora. À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964) é o primeiro triunfo comercial do realizador. No filme, o sádico coveiro Zé do Caixão pretende gerar um filho perfeito para dar continuidade à sua linhagem. Porém, sua mulher, Lenita, não consegue engravidar. Procurando contornar a situação, Zé do Caixão estupra a namorada do seu melhor amigo. Como resposta, a moça se suicida e deixa uma promessa de regressar do mundo dos mortos e levar a alma de Zé do Caixão. Para além de um sucesso de bilheteria, o filme consagrou a ideia de um gênero de terror tipicamente brasileiro. — Leonardo Frederico

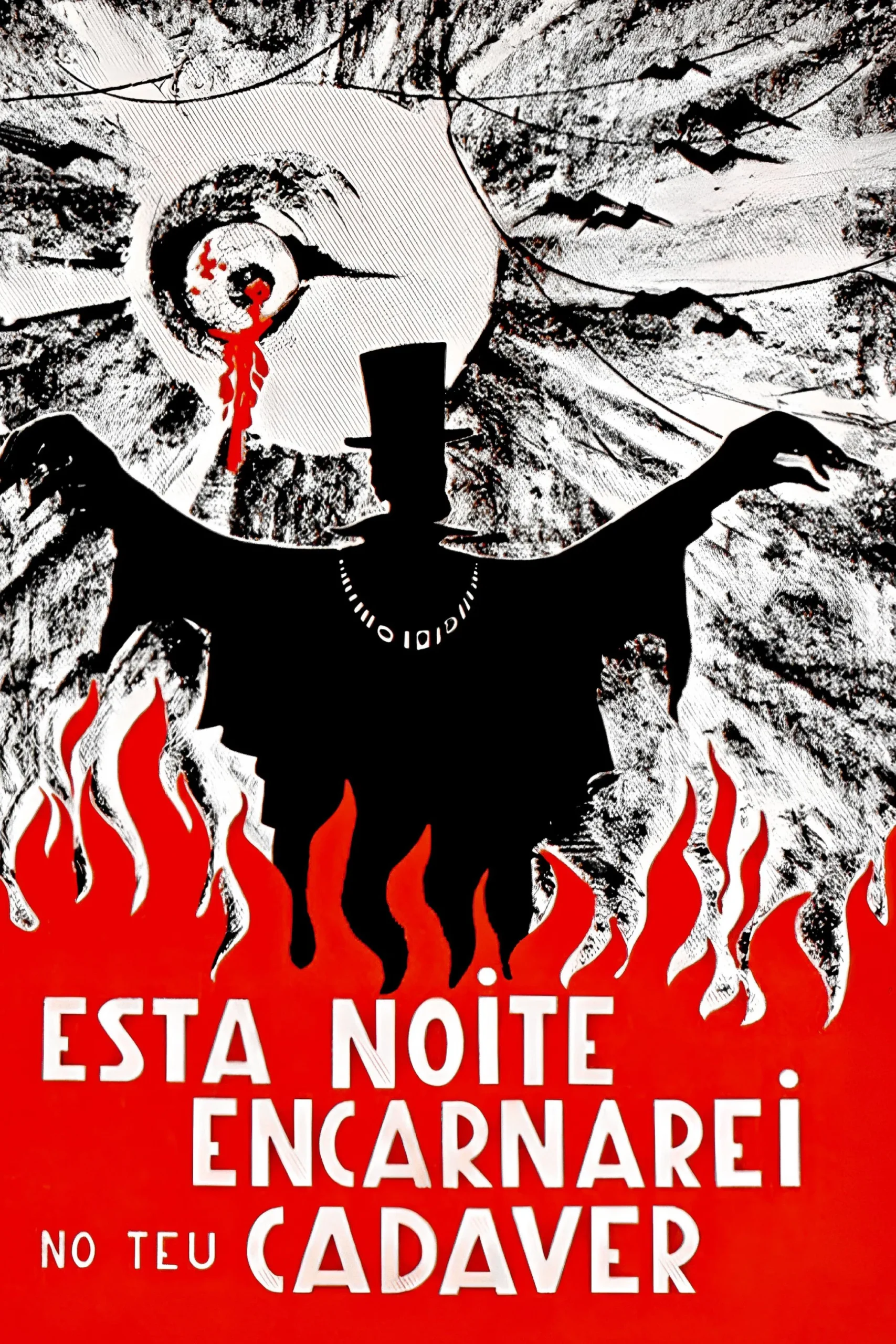

Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (José Mojica Marins, 1967)

Um pouco antes de realizar À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964), Mojica teve outra ideia: um filme policial, repleto de coisas que o “povão” gosta: violência e mulher pelada. Embora sua primeira obra como Zé do Caixão tenha tido uma quantidade boa de agressões e insinuações de nudez, ainda assim foi uma produção pé-no-chão, longe das ideias anteriores do diretor. Em Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967), no entanto, ele compensou isso: seu alter ego ressurge mais sádico do que antes. No filme, Caixão dá continuidade à busca da mulher ideal para gerar seu filho perfeito. Para tanto, ele rapta seis jovens e as submete a terríveis torturas. Mais tarde, após matar uma moça grávida, a população se revolta e decide exterminá-lo. Além de mais gráfico e artisticamente ousado, esse filme foi responsável por cristalizar Mojica como parte do cânone de diretores brasileiros. — Leonardo Frederico

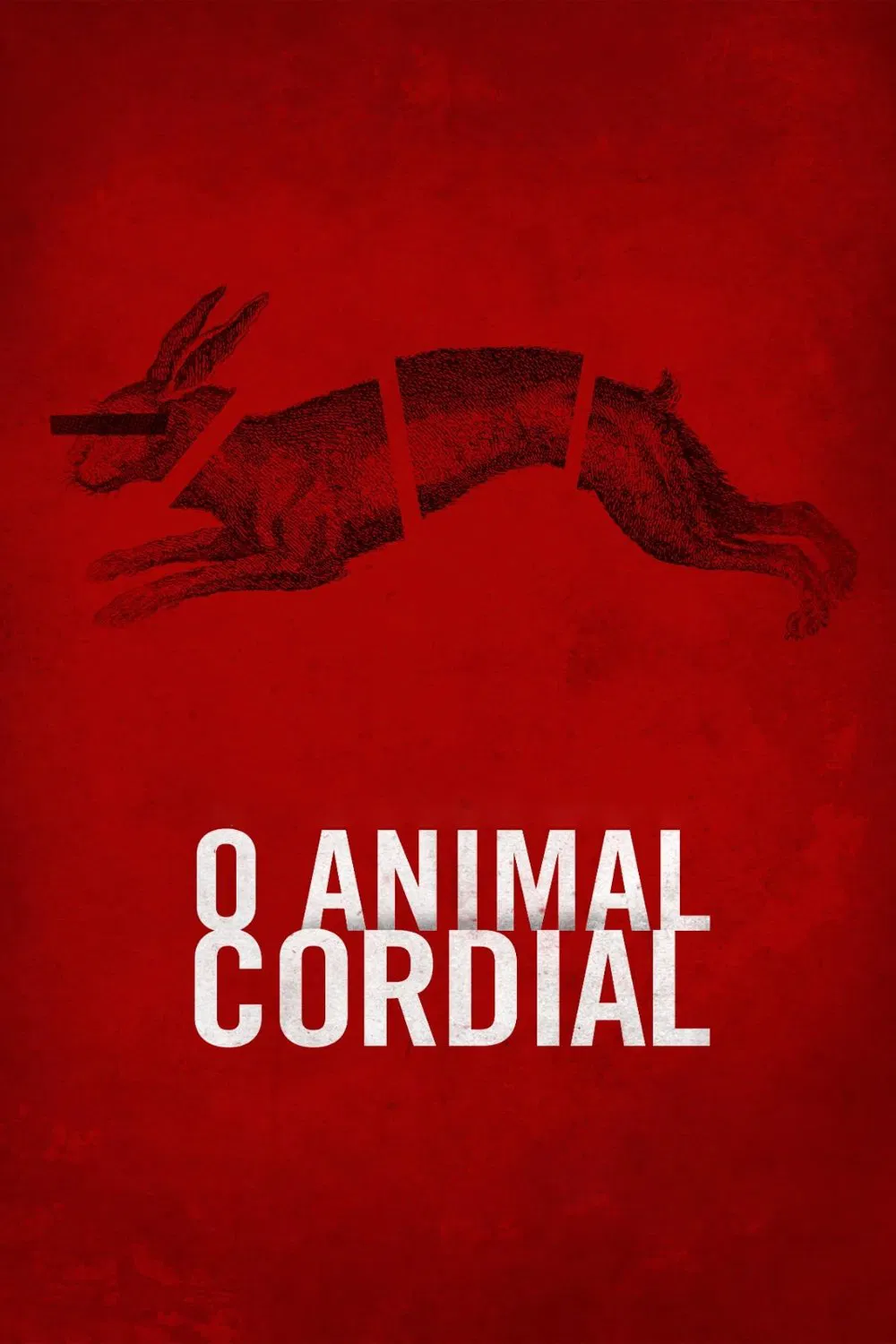

O Animal Cordial (Gabriela Amaral Almeida, 2017)

O Animal Cordial (2017), de Gabriela Amaral Almeida, é um dos filmes que melhor atualizaram o terror brasileiro no Século XXI. O filme retrata a noite em que um restaurante é assaltado, até que o dono, Inácio, decide assumir o controle da situação com uma brutalidade que surpreende seus clientes e funcionários. Assim, sua cordialidade rapidamente se torna uma máscara de autoritarismo que não permite contestações e, aos poucos, a violência escapa de uma lógica de autopreservação para se revelar como extensão do autoritarismo sádico da classe dominante. Ambientado em uma única locação, o longa se vale da claustrofobia de seu espaço limitado para aumentar o nosso desconforto e reforçar uma tradição de terror social que ecoa no cinema brasileiro contemporâneo. — Gabriel Ritter

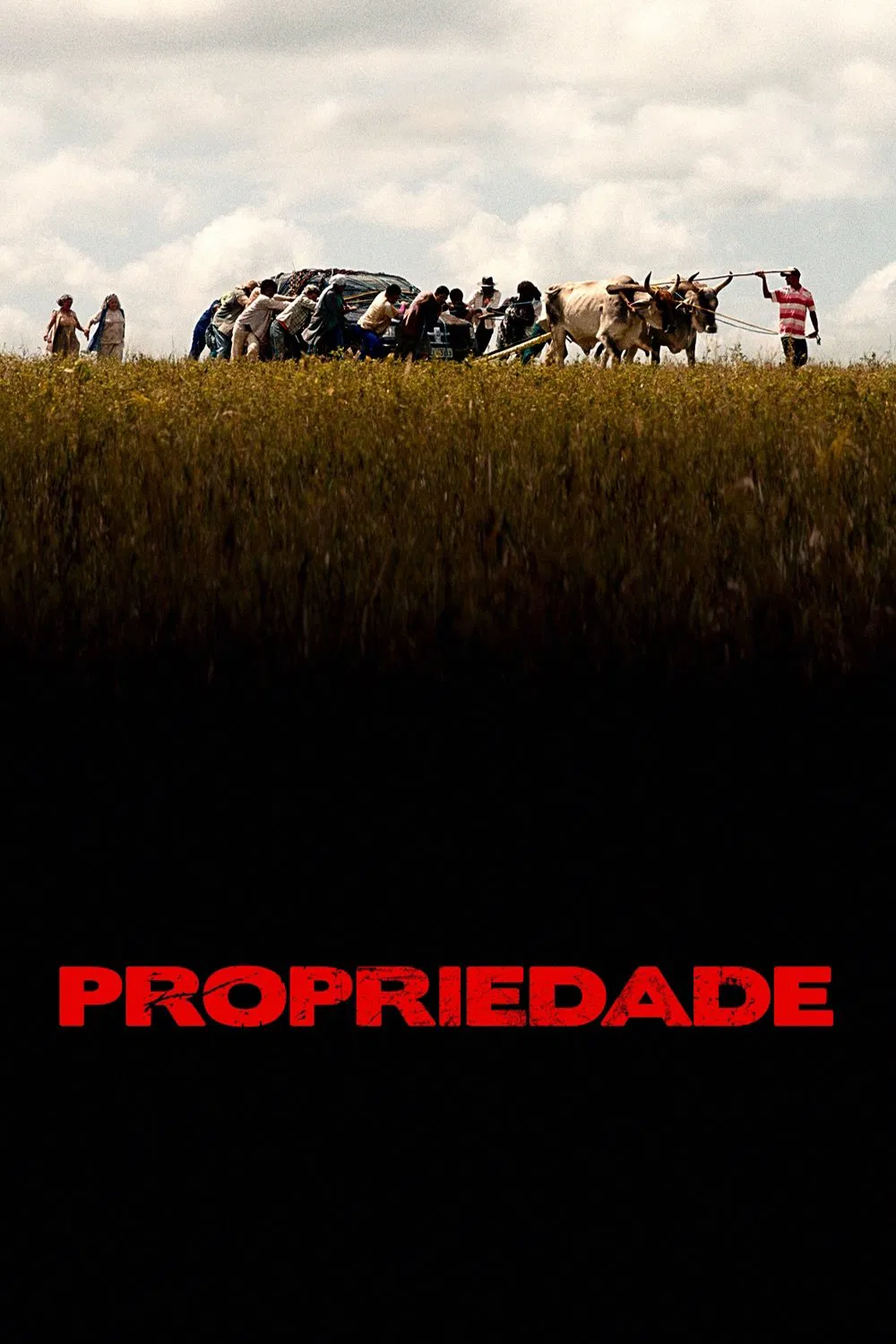

Propriedade (Daniel Bandeira, 2022)

Em Propriedade (2022), o carro blindado é o verdadeiro protagonista. O veículo, símbolo máximo do isolamento burguês, se torna um signo de impotência quando a traumatizada estilista Tereza, cercada pelos trabalhadores revoltosos da fazenda de sua família, percebe que o artigo de luxo que a protege também se torna sua prisão. Daniel Bandeira aproveita esse espaço restrito como uma metáfora visual: a blindagem, que antes era uma garantia de segurança e distanciamento, agora se torna uma fina camada prestes a ceder ao caos externo. Assim, cada murro no vidro e cada grito que se ouve do lado de fora traduzem uma falsa sensação de proteção, escancarando que não existe blindagem capaz de deter a História quando ela retorna para cobrar seu preço. — Gabriel Ritter

Uma Tradição Japonesa

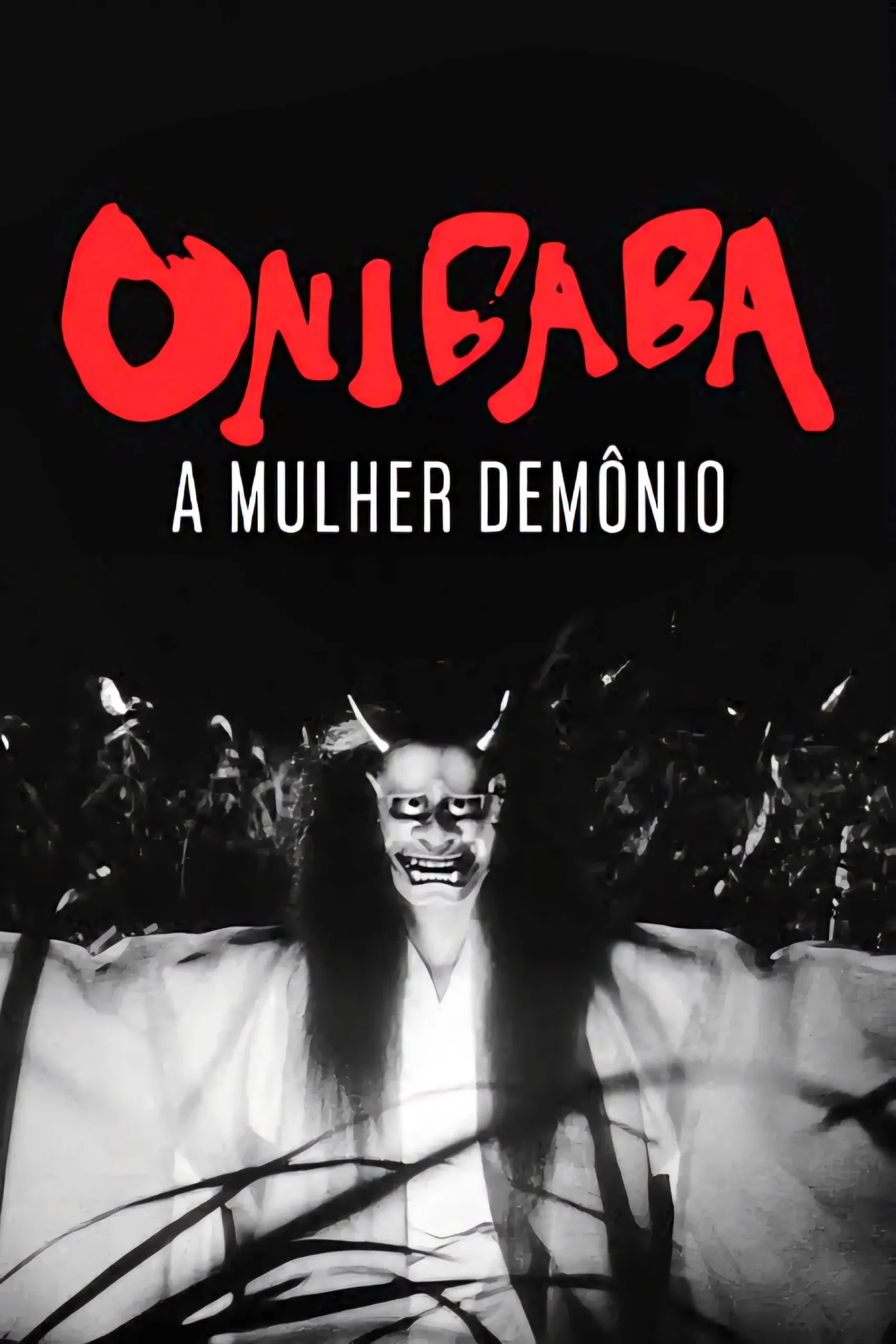

Onibaba: A Mulher Demônio (Kaneto Shindo, 1964)

Onibaba (1964) gira em torno de duas mulheres lutando pela sobrevivência em um Japão feudal devastado: uma mãe e sua nora matam samurais perdidos em seu pântano e vendem seus pertences. Depois da revelação da morte de seu marido, a nora inicia um caso com o vizinho Hachi, que havia retornado da guerra. Não aceitando a situação, a sogra recorre a uma máscara de samurai morto para aterrorizar a moça. No filme, o diretor Kaneto Shindo constrói uma atmosfera em que natureza, desejo e violência se entrelaçam em um simbolismo poderoso, no qual o medo, a sexualidade e a culpa se tornam forças quase independentes de significado em uma parábola budista. — Leonardo Frederico

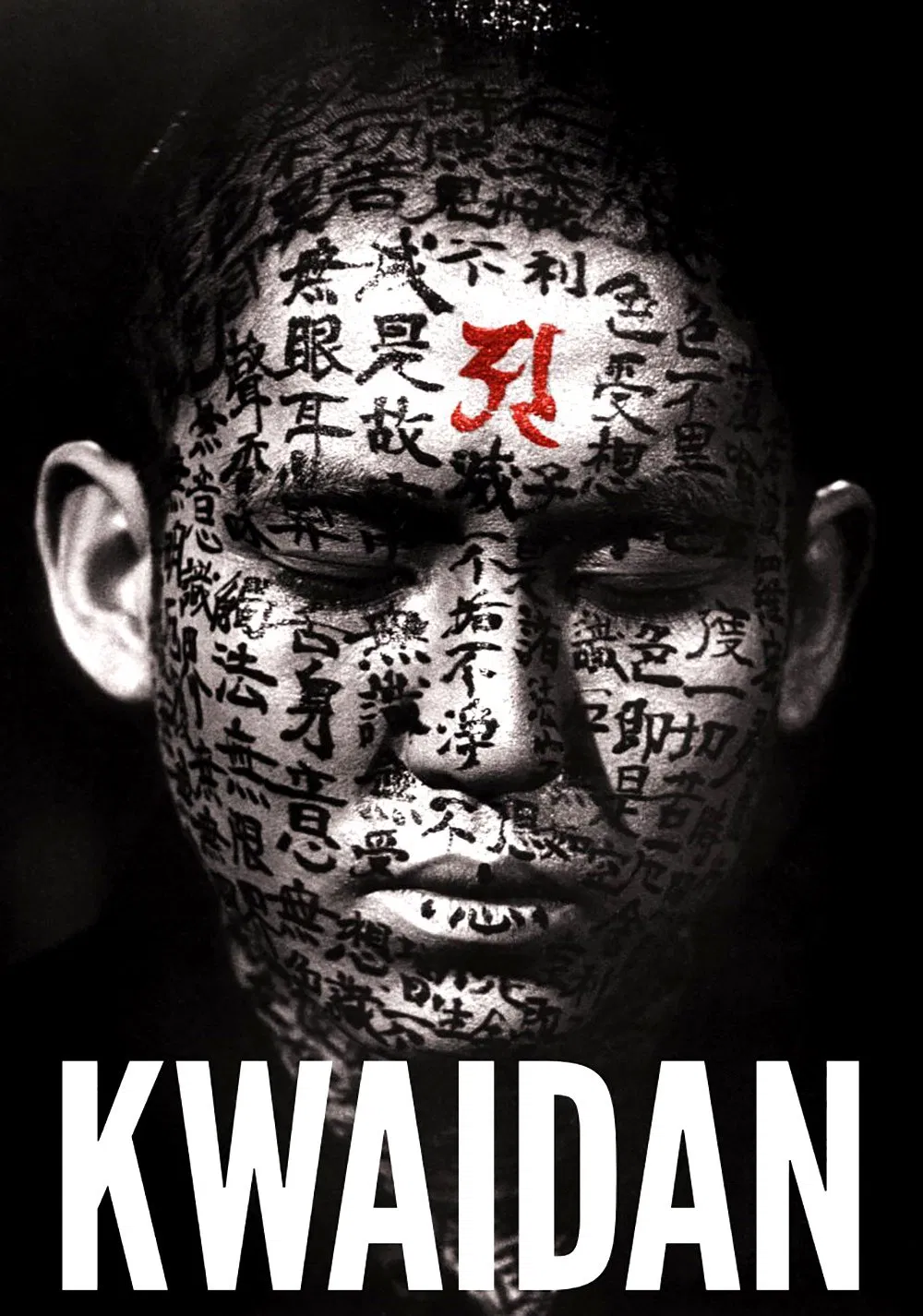

As 4 Faces do Medo (Masaki Kobayashi, 1964)

Em As 4 Faces do Medo (1964), quatro contos populares japoneses se entrelaçam para formar uma tapeçaria de fantasmas, obsessão e reflexos sombrios: um samurai que casa por conveniência e sofre as consequências de abandonar seu verdadeiro amor; um homem perdido em uma nevasca salvo por um preço terrível; um músico cego compelido a cantar para uma plateia esqueletal; e um autor que narra o episódio de um guerreiro que enxerga outro lutador refletido em sua xícara de chá. Sob a direção de Masaki Kobayashi, o filme transcende o horror tradicional ao fundir teatralidade, paisagens pintadas e sinais sobrenaturais, construindo um universo onde o belo e o aterrador coexistem. — Leonardo Frederico

O Gato Preto (Kaneto Shindo, 1968)

Em O Gato Preto (1968), Kaneto Shindo reinventa um conto popular japonês ao narrar a história de uma mãe e sua nora brutalmente assassinadas por saqueadores, que retornam à vida como espíritos felinos vingativos. Ambientado no Japão feudal em guerra, o filme combina o realismo brutal da violência com uma atmosfera sobrenatural densa, na qual desejo, luto e vingança se fundem. Filmado todo em um preto e branco, Gato Preto transcende a fábula de terror e se afirma como uma obra poética e casualmente feminista, onde a figura do gato encarna tanto o luto das mulheres traídas quanto sua força vingativa contra a ordem samurai. — Leonardo Frederico

As Crianças e o Diabo

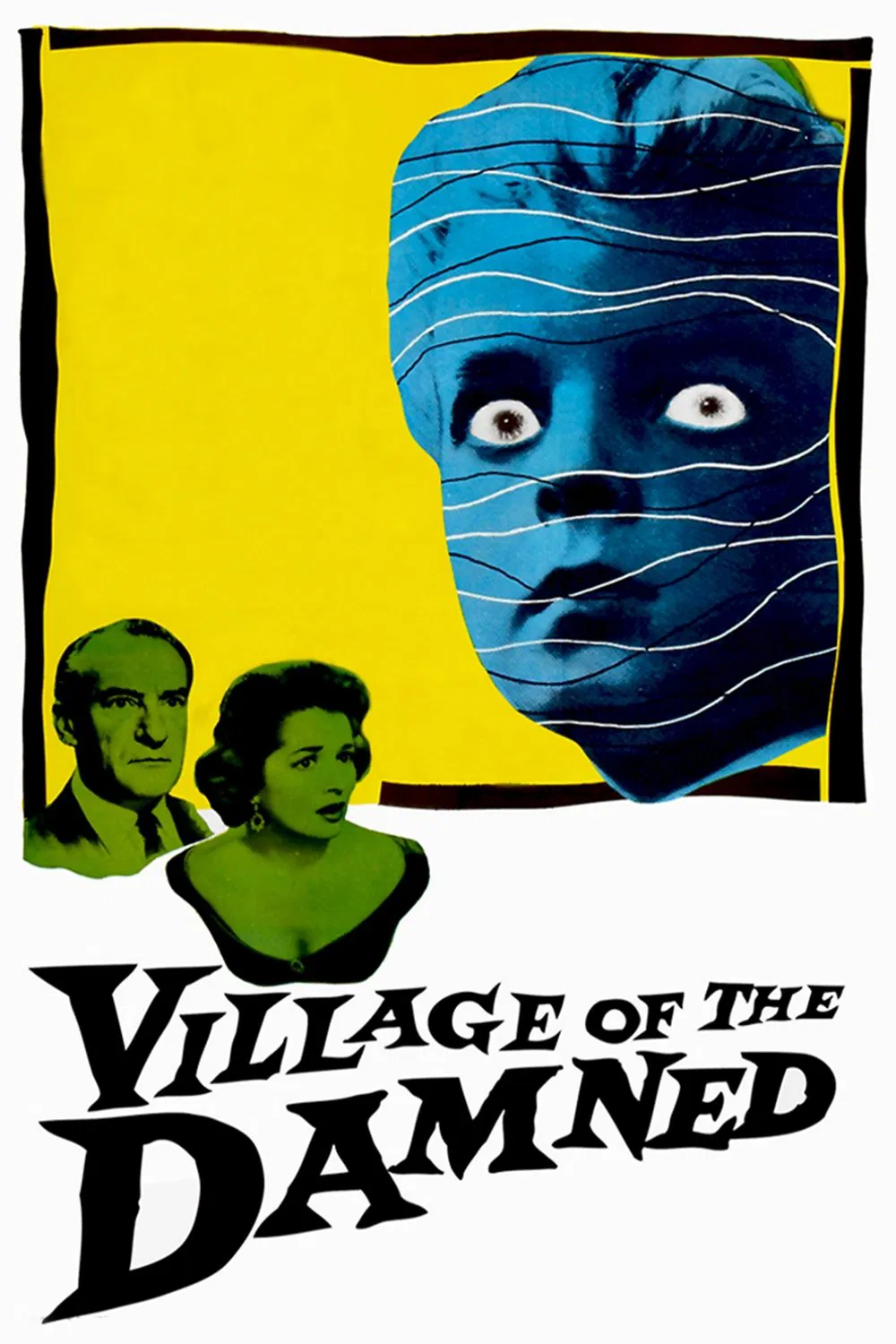

A Aldeia dos Amaldiçoados (Wolf Rilla, 1960)

O único êxito comercial do diretor Wolf Rilla, A Aldeia dos Amaldiçoados (1960) é também um dos filmes de terror mais inteligentes dos anos sessenta. Claro que a ideia não é original, ao passo que foi adaptada do livro The Midwich Cuckoos, de John Wyndham, mas sua execução é bastante sólida. No filme, todos os moradores de uma pequena cidade britânica entram em um sono profundo por horas durante um dia misterioso. Quando acordam, os moradores descobrem que todas as mulheres férteis da vila estão grávidas. Meses depois, as doze mulheres têm, ao mesmo tempo, seus filhos, todos com cabelos loiros e olhares assustadores. Grande parte da eficácia da obra se concentra na subversão da ideia popular: crianças quase sempre são pontos de inocência e bondade, ao passo que a gravidez é algo próspero. Em A Aldeia dos Amaldiçoados, isso tudo é jogado pela janela para dar lugar a algo mais interessante. — Leonardo Frederico

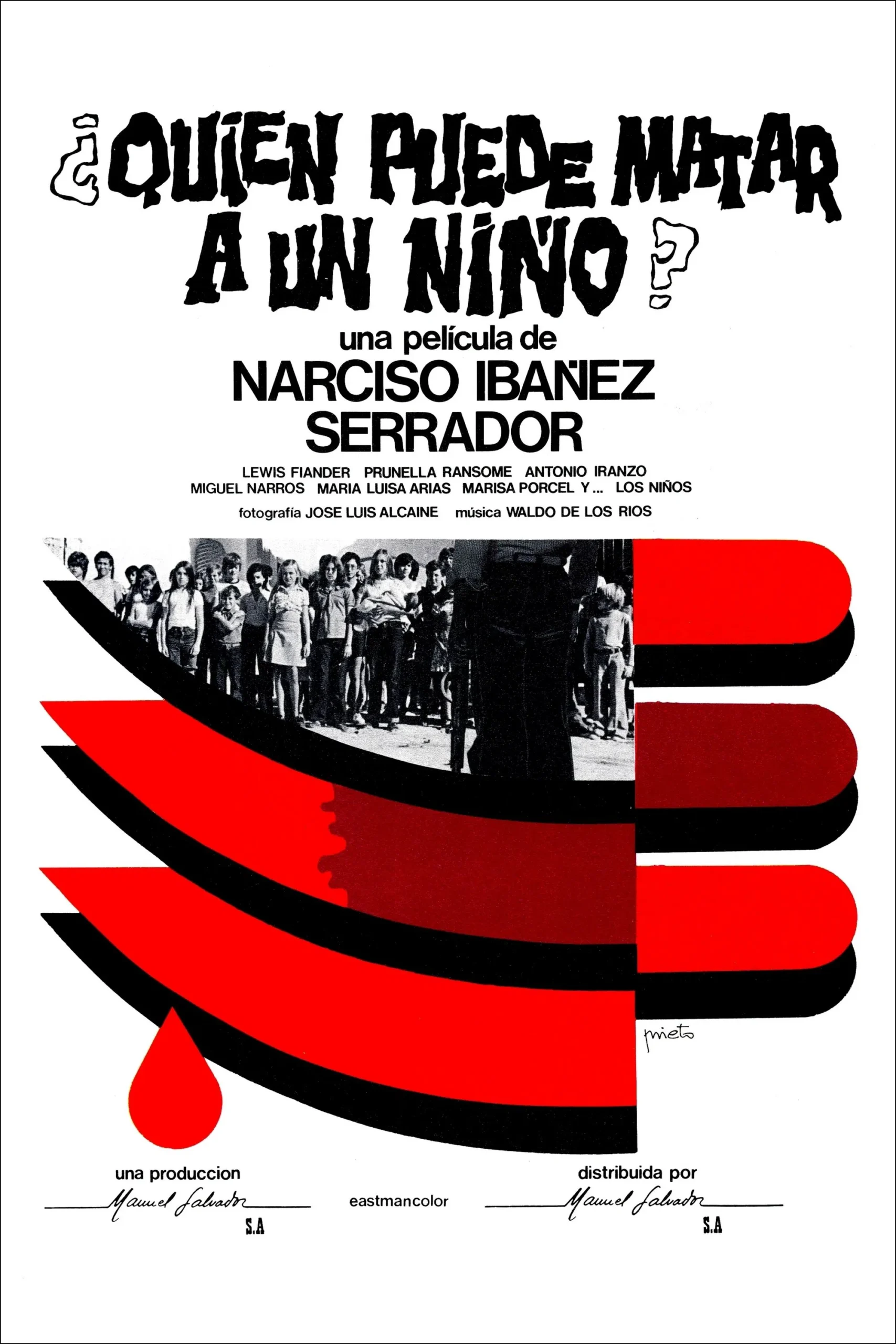

Os Meninos (Narciso Ibáñez Serrador, 1976)

Muitos críticos tendem a pensar que Os Meninos (1976) é uma simples releitura de A Aldeia dos Amaldiçoados, obra de Wolf Rilla que saiu anos antes. Para ser sincero, você não pode culpar quem estabelece qualquer mera conexão entre os dois filmes, ao passo que ambos têm temáticas extremamente parecidas: crianças como portadoras do mal e a inquietação diante da perda da pureza infantil. No filme de Serrador, um casal de turistas ingleses chegam a uma ilha onde todas as crianças enlouqueceram e estão assassinando os adultos. Nesse jogo, um enigma se estabelece: as crianças devem ser responsabilizadas por esses atos? Porém, embora Os Meninos tenha fortes semelhanças com o filme de Rilla, ele sai na frente: os primeiros minutos mostram fotografias inquietadoras de atrocidades cometidas contra crianças na vida real, enquanto a própria ambientação do filme — uma ilha estrangeira — é mais eficaz do que mais uma cidade europeia pacata. — Leonardo Frederico

A Profecia (Richard Donner, 1976)

Tanto o diretor Richard Donner quanto o roteirista Maude Spector aprenderam rapidamente como a subversão da inocência das crianças em uma fonte do maldade era um caminho eficaz. Naquela época, o terror via a insurgência de novos clássicos pela ascensão dos slashers e dos trashs. Em até certo nível, por isso, filmes como A Profecia (1976) tornaram-se um destaque, ao passo que adotaram abordagens que não recaiam em um movimento que, logo na próximo década, iria encontrar seu ponto de saturação. No filme de Donner, um embaixador norte-americano descobre que seu filho é, na verdade, o Anticristo. Entre todas as melhores características da obra, o domínio do diretor sobre o suspense lento pontuado por choques e sobre a trilha musical borbulhante encontra um ponto de equilíbrio: um filme que pode ser tanto um sucesso de bilheteria quanto um clássico cult. — Leonardo Frederico

O Found Footage

A Bruxa de Blair (Eduardo Sánchez, Daniel Myrick, 1999)

Embora não seja o primeiro filme de terror found footage, A Bruxa de Blair (1999) ainda é um marco do gênero quanto se considera o furor causado por ele. O terror psicológico simula ser um conjunto de filmagens reais: três jovens cineastas investigam a lenda de uma bruxa em uma floresta de Maryland, desaparecem misteriosamente, e, anos depois, suas gravações são encontradas. O efeito perturbador do filme nasce do uso do found footage, em que a câmera gera imagens instáveis e falhas sonoras. Essa estética precária amplia o “efeito de real” e do conto. Somada a uma campanha de marketing que difundia a ideia de que os eventos eram verídicos, essa estratégia fez do filme um fenômeno cultural e consolidou o found footage como subgênero popular no horror contemporâneo. — Leonardo Frederico

Noroi: A Lenda de Kagutaba (Kōji Shiraishi, 2005)

Noroi (2005) acompanha Masafumi Kobayashi, um pesquisador de fenômenos paranormais que, ao investigar estranhos casos ligados a rituais folclóricos, desaparece misteriosamente após sua casa pegar fogo e sua esposa ser encontrada morta. O que resta é o documentário que ele montava: uma produção sobre a presença maligna de Kagutaba, um espírito ancestral. Diferente de outros found footage que se apoiam majoritariamente em imagens improvisadas descobertas, Noroi se constrói como um falso documentário meticuloso, que organiza fragmentos de outras mídias e manipula o tempo da exibição para impor um testemunho de algo proibido. Essa estética confere ao filme uma autenticidade desconfortante, em que a verossimilhança documental mobiliza elementos do folk. — Leonardo Frederico

O Segredo do Lago Mungo (Joel Anderson, 2008)

Embora O Segredo do Lago Mungo (2008) se apresente como um mais um falso documentário, ainda existe algo inquietante sobre ele. O filme narra a história da família Palmer, que enfrenta uma série de eventos inexplicáveis após a morte de sua filha Alice. O enredo explora temas como o luto e a busca por respostas diante do desconhecido. Em poucas palavras, essa é uma abordagem bastante saturada. No entanto, a construção atmosférica é densa o suficiente para sustentar os poucos elementos que quebram com os clichês comuns do gênero: um segredo grave de Laura, a falsificação de fantasmas e uma única imagem em todo filme que pode tirar seu sono — essa mesma do pôster. Lake Mungo é elogiado por sua capacidade de provocar uma sensação duradoura de desconforto e reflexão: uma (quase) obra-prima do found footage psicológico. — Leonardo Frederico

Violência Pura

O Teste Decisivo (Takashi Miike, 1999)

Quando escolhemos o título dessa seção como “Violência Pura”, não poderíamos deixar de abrir esse tópico com O Teste Decisivo (1999) — um nome que, talvez, não tenha tanto impacto quanto sua versão no inglês: Audition. No filme do diretor Takashi Miike, um viúvo pede conselhos a um colega para encontrar uma nova esposa. Aproveitando as suas posições numa produtora de filmes, os dois organizam uma audição, na qual a reservada Asami chama atenção do viúvo. Porém, as coisas tomam um rumo inesperado: Asami não é quem aparenta ser. Talvez essa breve descrição não dê tanto a dimensão dessa obra. Grande parte do filme se desenvolve em um slow burn, até que se chega às últimas sequências, onde a violência realmente borbulha: após dopar o viúvo, a moça insere agulhas em seu abdômen e abaixo dos olhos, enquanto corta seus pés com uma serra de arame. Depois disso, só ladeira a abaixo. — Leonardo Frederico

Alta Tensão (Alexandre Aja, 2003)

Em um primeiro momento, Alta Tensão (2003) parece um típico filme de violência gratuita com um enredo deus ex machina: a narrativa é enxuta, quase desenhada para mostrar apenas fortes momentos sanguinários e de suspense. No filme, duas estudantes universitárias, Marie e Alexa, partem para a isolada propriedade rural dos pais de Alexa para relaxar e estudar. No entanto, ao cair da noite, o inferno se instala na porta da frente quando um misterioso assassino invade a casa e mata o pai, a mãe, o irmão e o cachorro de Alexa. Quando ambas conseguem escapar, elas são perseguidas por um maníaco disposto a matar qualquer um — ou qualquer coisa — que entre em seu caminho. Claro que o filme entra na lista no tópico de violência, mas ele vai além disso: uma reviravolta final e imprevisível transforma uma obra sobre tortura e morte em um terror psicológico. — Leonardo Frederico

Mártires (Pascal Laugier, 2008)

Entre os três filmes apresentados nessa seção, Mártires (2008) é a obra que mais eleva os limites da tortura gráfica em tela. Nela, seguimos, Lucie embarcando em uma busca sangrenta por vingança contra seus opressores, quinze anos após uma experiência horrível de sequestro e tortura prolongada. Ela é acompanhada de sua melhor amiga, Anna, quando ambas entram em um inferno de depravação. Entre as cenas mais agressivas e incômodas, podemos citar: sequestro e cárcere privado, isolamento, automutilação, desnutrição extrema e escalpelamento total — realizado sem anestesia. Além disso, temos o uso de “equipamentos e ferramentas”: uma venda de ferro parafusada no crânio, uma espécie de estrutura metálica parafusada na pélvis e alguns arames enrolados na cintura. Tudo isso em detalhes claros. — Leonardo Frederico

Quem Tem C*, Tem Medo

Todo Mundo Quase Morto (Edgar Wright, 2004)

Shaun of the Dead (2004) se centra na dificuldade do protagonista em diferenciar a apatia da cidade e a apatia dos zumbis. Shaun é um homem comum preso à monotonia de seu cotidiano que, sem aviso, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando uma epidemia zumbi chega à sua cidade. Edgar Wright usa o humor para expor como a vida urbana é mecanizada ao ponto de que atravessar uma rua cheia de mortos-vivos pouco difere de um percurso em piloto automático até a mercearia. Nessa comicidade, pode-se inferir que a normalidade com que os britânicos encaram seu dia-a-dia já é, em si, uma forma de morte em vida. Numa belíssima comédia que parodia grandes clássicos dos filmes de zumbi, Wright alterna o tom do filme entre o medo e o riso com precisão rítmica, gerando uma sátira irônica da vida moderna que é, ao mesmo tempo, uma celebração do cinema de horror. — Gabriel Ritter

Plano-Sequência dos Mortos (Shin'ichirō Ueda, 2017)

Em Plano-Sequência dos Mortos (2017), acompanhamos a caótica filmagem de um filme B de zumbi em take único, com poucos recursos, um elenco inexperiente e muitas improvisações. A obra é filmada em longos planos-sequência e tira humor dos erros e acertos do set, transformando a precariedade em seu maior triunfo, e o que parecia um exercício desengonçado de horror barato feito às pressas vai se revelando como uma engenhosa celebração do cinema. Assim, o diretor Shin’ichirō Ueda concebe um filme metalinguístico sobre o próprio ato de filmar, as dificuldades em viabilizar um filme e a energia caótica de quem ama fazer cinema. — Gabriel Ritter

Lake Michigan Monster (Ryland Brickson Cole Tews, 2018)

Uma explosão de criatividade, irreverência estética e humor nonsense. A trama de Lake Michigan Monster (2018) segue um capitão excêntrico que reúne uma tripulação de especialistas para caçar uma criatura aquática mitológica que vive nas profundezas do Lago Michigan. O filme abraça sua artificialidade com entusiasmo, e a diversão nasce da forma que seus efeitos caseiros e cortes abruptos — limitações orçamentárias, à primeira vista — se tornam ferramentas de pura inventividade narrativa. O humor de Ryland Brickson Cole Tews frequentemente flerta com o cartunesco, se assemelhando muito à concepção de terror que encontramos em episódios de Bob Esponja, por exemplo. Dessa forma, temos uma colagem anárquica de exageros visuais e trocadilhos absurdistas, num longa artesanal que desafia toda expectativa prévia decorrente de filmes de monstro tradicionais. — Gabriel Ritter

Os Filmes Banidos

Salò, ou os 120 Dias de Sodoma (Pier Paolo Pasolini, 1975)

Salò, ou os 120 Dias de Sodoma (1975) é um filme extremo que transgride o tradicionalismo do horror ao confrontar o espectador com a crueldade humana em sua forma mais radical. Ambientado na Itália fascista de 1944, a obra reimagina o livro homônimo do Marquês de Sade, transformando a narrativa de tortura e degradação em uma reflexão brutal sobre poder, opressão e perversão. Para o filme, Pier Paolo Pasolini não adotou sustos ou elementos sobrenaturais, seu terror surge da manipulação, da violência e da exploração sistemática de adolescentes, provocando uma sensação de desconforto e choque contínuos. Nesse sentido, Salò reside em sua capacidade de aterrorizar com aquilo que está mais próximo de todos nós: nossa supostamente humanidade — ou melhor, a falta dela. — Leonardo Frederico

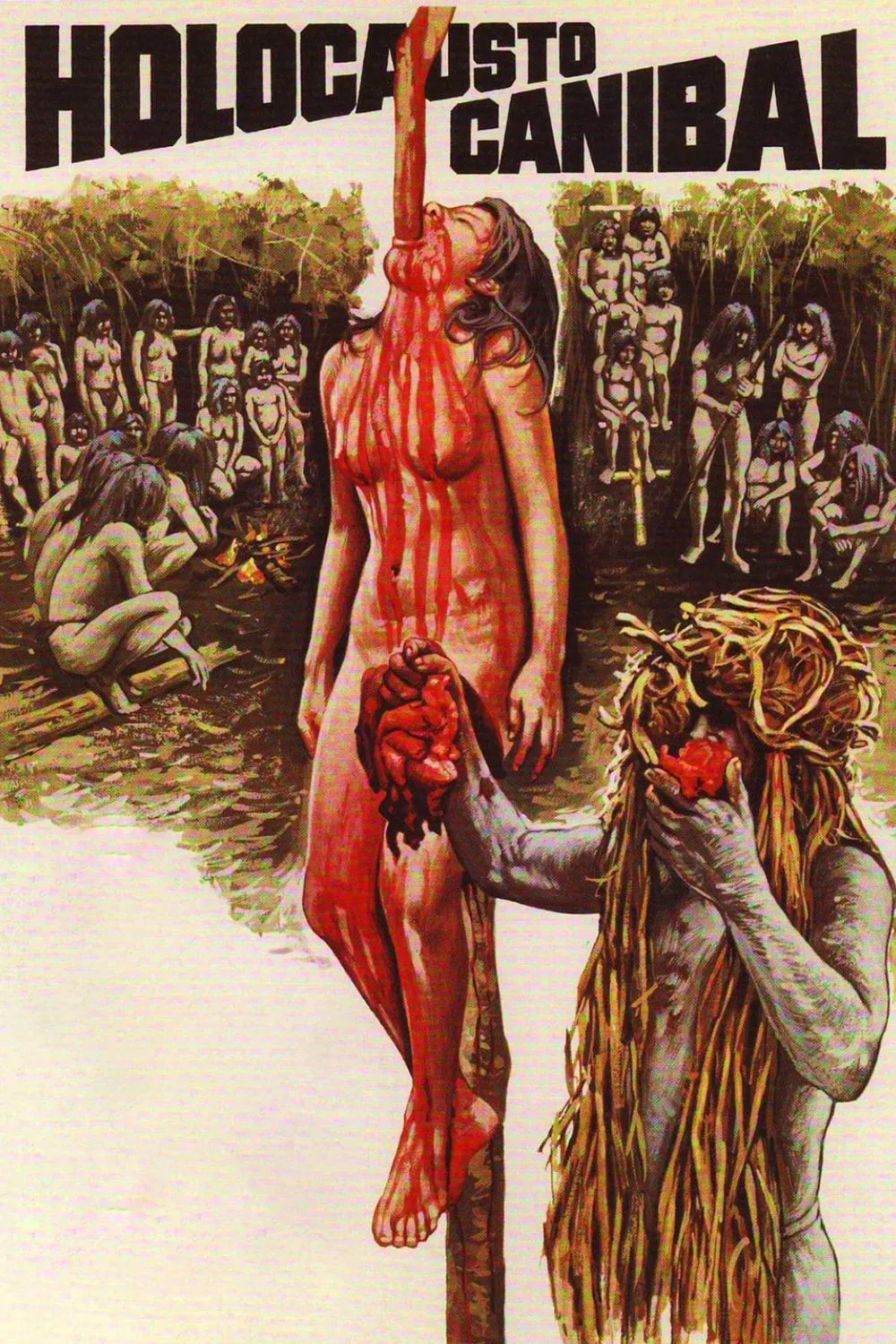

Holocausto Canibal (Ruggero Deodato, 1980)

Holocausto Canibal (1980) é um dos filmes mais polêmicos da história do terror. Conhecido por sua mistura perturbadora de ficção e suposto documentário, a trama segue o antropólogo Harold Monroe, que viaja à Amazônia em busca de uma equipe de cineastas desaparecida e acaba encontrando apenas os registros deixados por eles. Nesse material, descobre-se uma narrativa em que os papéis de vítimas e algozes se invertem, revelando a violência dos indígenas, mas, sobretudo, dos próprios documentaristas. Os momentos que simulam o estilo de documentário utilizaram mortes reais de animais, enquanto as encenações de brutalidade humana pareceram tão autênticas que transformaram os cineastas em alvos de investigação. Para além da controvérsia, o filme dialoga com debates sobre a ética da mídia, o sensacionalismo e a verdadeira concepção da suposta “civilização”. — Leonardo Frederico

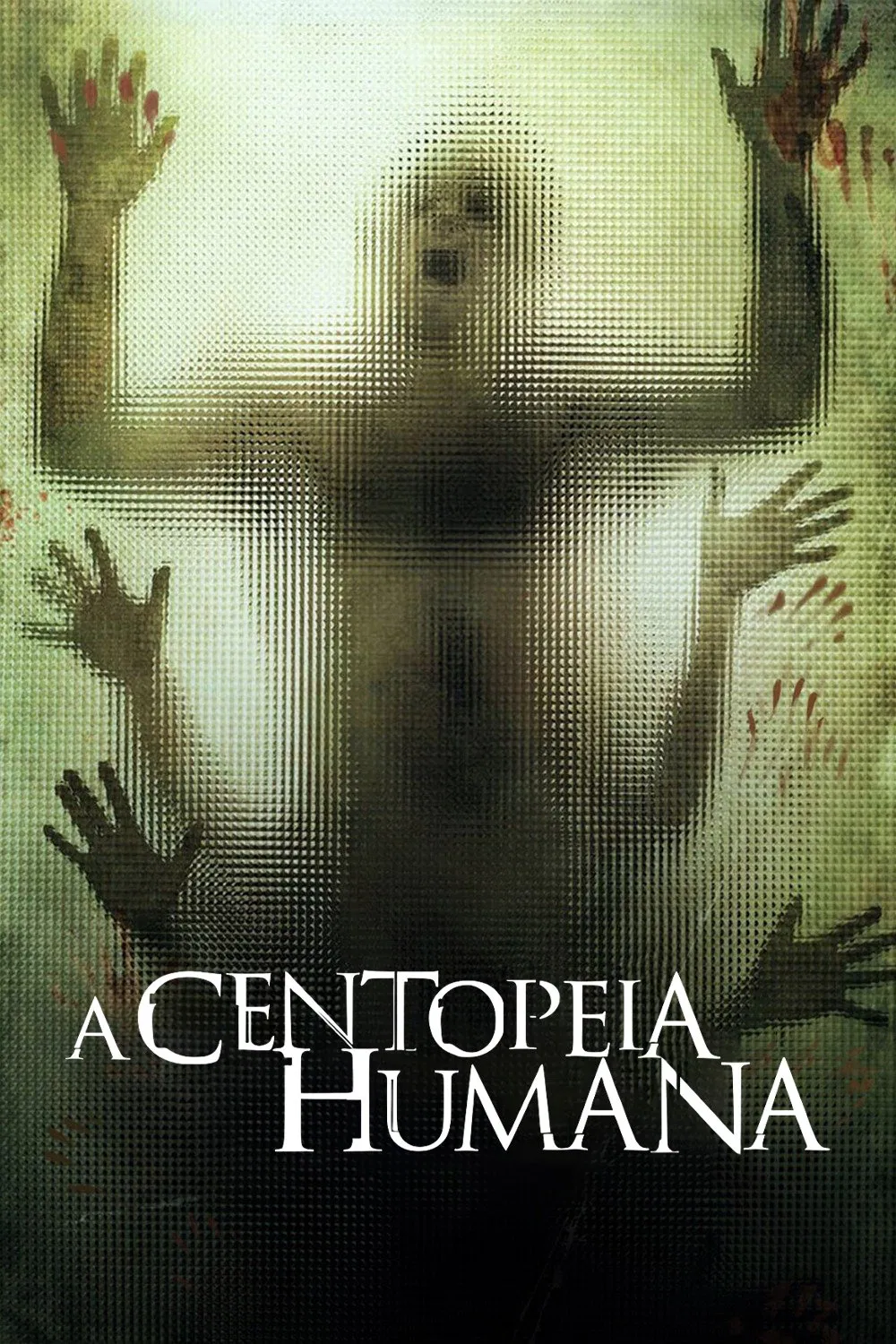

A Centopeia Humana (Tom Six, 2009)

A Centopeia Humana (2009) é um filme marcado, unicamente, pelo choque e pela repulsa estratégica. O enredo acompanha duas jovens norte-americanas que, após ficarem presas em um lugar pacato na Alemanha devido a uma pane no carro, acabam encontrando refúgio na casa de um médico com intenções sombrias. Combinando elementos do body horror com a estética do grotesco, o filme não somente explora os limites físicos do corpo humano, mas também desafia o espectador a lidar com imagens de extrema violência e degradação. O seu (único) êxito é provocar o desconforto e a reflexão sobre até onde o cinema de horror pode ir ao tensionar os limites do aceitável, equilibrando-se entre as noções de arte, choque e espetáculo. — Leonardo Frederico

World Horror Contemporâneo

Possessor (Brandon Cronenberg, 2020)

Possessor (2020), de Brandon Cronenberg, explora uma tecnologia invasiva que causa a perda de controle sobre o próprio corpo. A protagonista, Tasya, é uma assassina que utiliza implantes cerebrais para assumir o corpo de outras pessoas e cumprir suas missões, transformando cada invasão corporal num estudo perturbador de identidade e autonomia. Nesse terror psicológico e visceral, vemos claras influências do cinema de body horror, especialmente dos icônicos filmes de David Cronenberg, pai do diretor. O horror é aversivo, tanto nas cenas gráficas de assassinato quanto na dissolução da subjetividade humana — ver pessoas perdendo a autonomia do próprio corpo para uma força externa nos gera um desconforto quase físico. Dessa forma, Cronenberg filtra o legado do horror corporal clássico por uma lente contemporânea, que explora a alienação tecnológica e coexiste entre a violência explícita e a conceitual, causando incômodo em ambas. — Gabriel Ritter

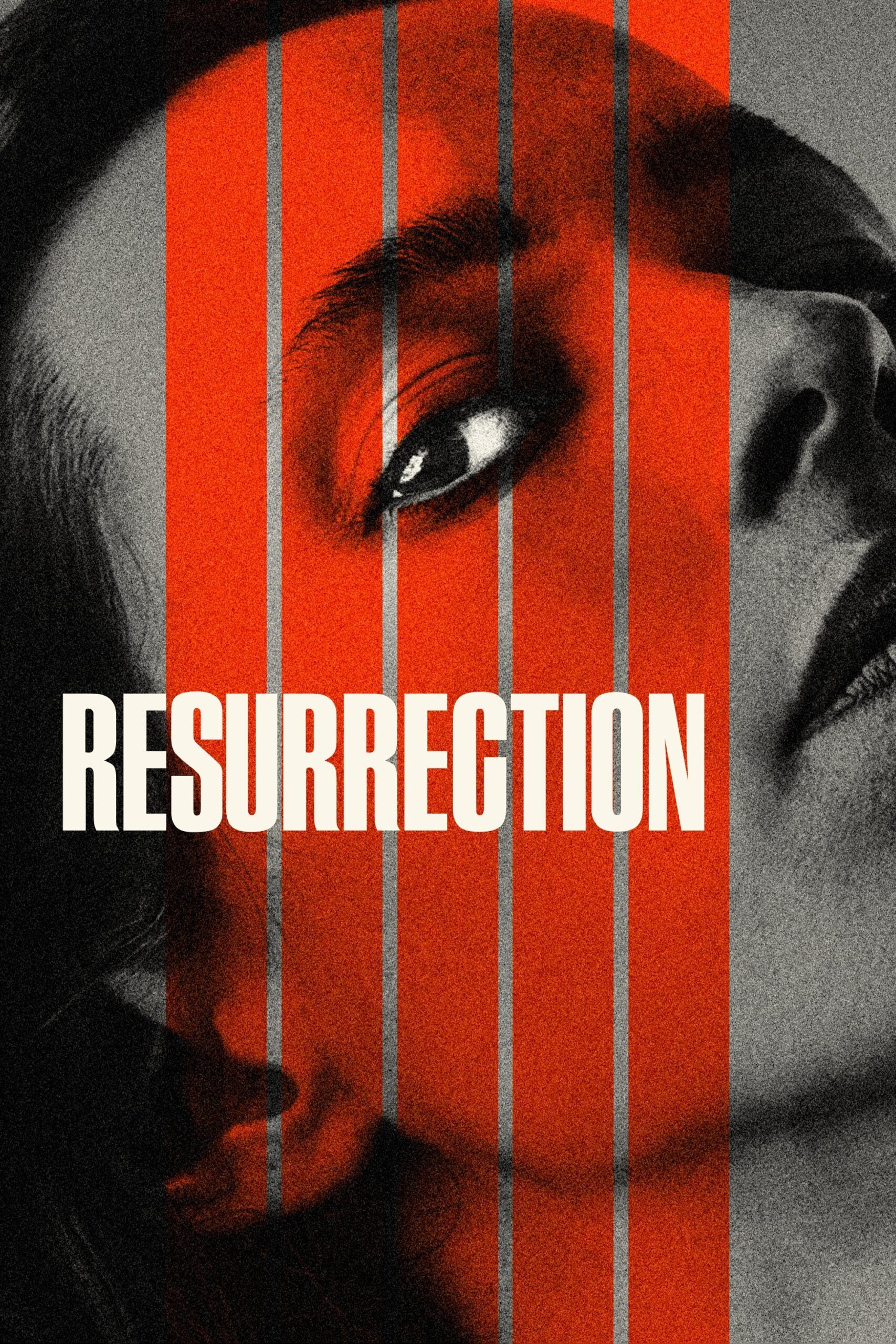

Sombras do Passado (Andrew Semans, 2022)

Resurrection (2022), de Andrew Semans, cria seu horror na tensão invisível do trauma e da toxicidade das relações humanas. Margaret, uma mulher tentando reconstruir sua vida após um relacionamento abusivo, vê seu cotidiano perfeitamente organizado ser ameaçado quando um homem de seu passado reaparece, trazendo consigo lembranças de dor e violência em um pesadelo interminável. O medo, então, se manifesta em pequenos gestos, olhares e situações triviais que vão se tornando gradualmente ameaçadoras, amplificando a sensação de que não há escapatória contra experiências passadas não resolvidas. Sequências como o longo monólogo de Margaret tornam o espectador cúmplice de sua dor, e o filme se mantém num constante estado de alerta, fazendo cada aparição do personagem de Tim Roth causar repulsa por sua própria presença. — Gabriel Ritter

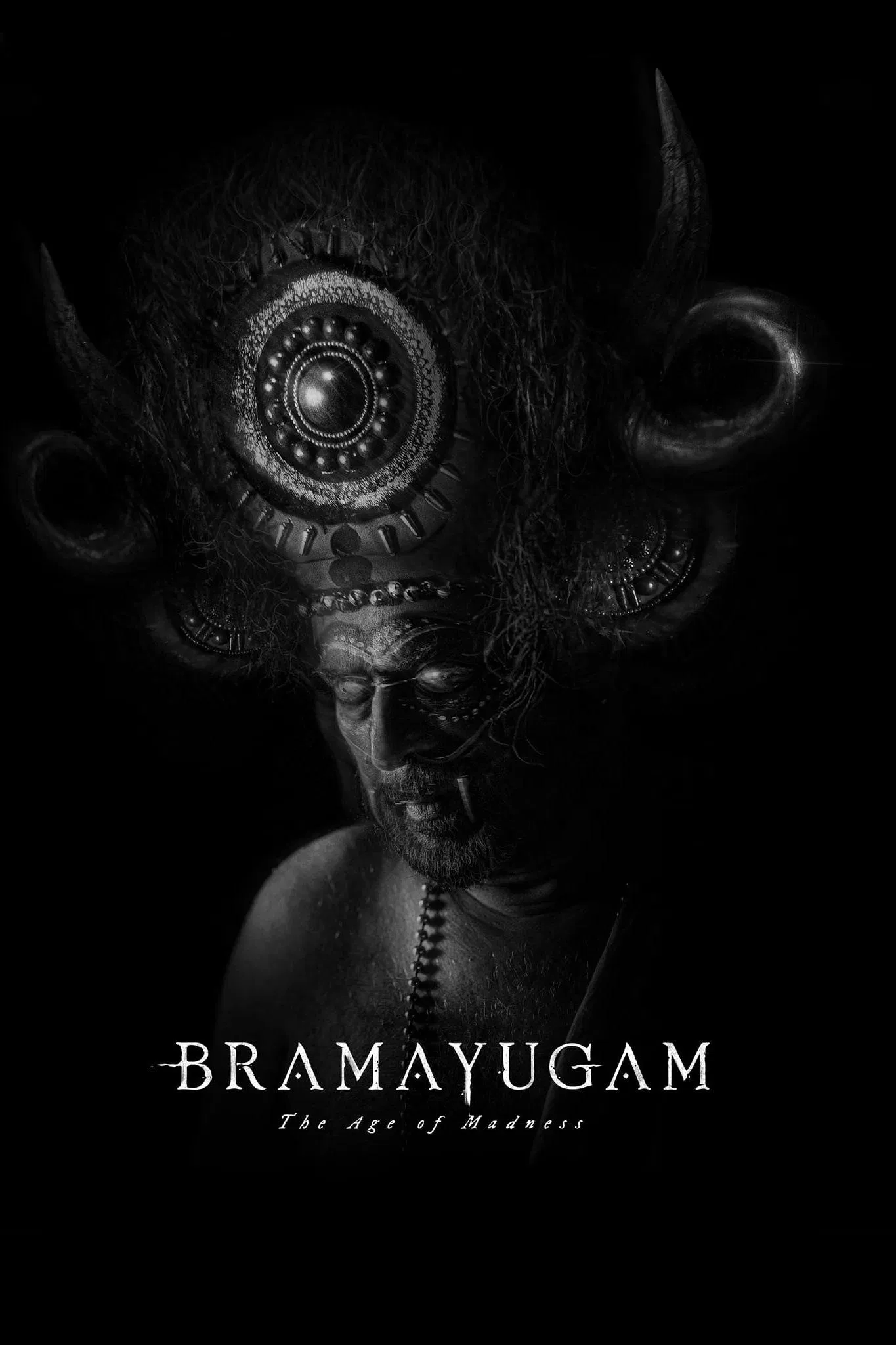

Bramayugam (Rahul Sadasivan, 2024)

Bramayugam (2024) se destaca pela forma com que integra o folclore indiano a uma atmosfera claustrofóbica semelhante à explorada em O Farol, de Robert Eggers. O filme, ambientado no Século XVII, segue um ex-escravo fugitivo que se depara com uma mansão isolada, habitada por um aristocrata misterioso e seu servo. Após ser acolhido pelo anfitrião, o homem descobre que o lugar é amaldiçoado e controlado por um ser sobrenatural que aprisiona todos que entram ali por toda a eternidade. Nessa atmosfera agonizante e sensorial que une uma religiosidade ritualística às forças sobrenaturais típicas da tradição local, as lendas orais se tornam extensões dos traumas e paranoias do protagonista, e isso dá origem a um terror único, capaz de ser culturalmente específico e universalmente perturbador. — Gabriel Ritter