Kill Bill: Vol. I (2003) foi lançado em um período em que o pós-modernismo no cinema de Hollywood surgiu como um paradigma estético. Caracterizado pelo reaproveitamento de estilos passados, narrativas fragmentadas e uma crítica às representações tradicionais, esse estilo assumia uma vertente pastiche — cópia propositalmente descarada de outros estilos não autorais — para propor um diálogo lógico com uma crítica reflexiva em que sua própria produção estava posta nesse paradoxo. Em outras palavras, esses filmes assumiam uma aparência comercial mais tradicional para ironizar o próprio mercado. Quentin Tarantino foi um dos nomes mais fortes dessa vertente no final do século passado, principalmente pela sua ênfase na técnica e visões distópicas. Kill Bill, nesse sentido, se assume como uma obra que mescla violência e humor para construir um pastiche popularmente intermidiático.

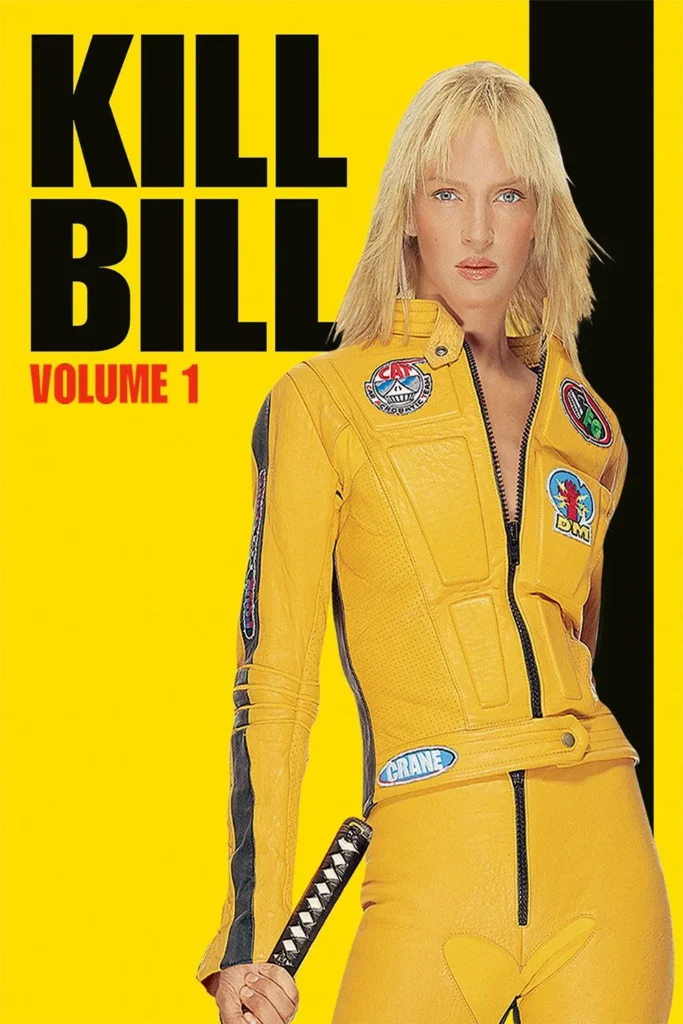

No filme, a Noiva (Uma Thurman) é uma perigosa assassina que costumava trabalhar em um grupo criminoso, liderado por Bill (David Carradine) e composto principalmente por mulheres. Grávida, ela decide escapar dessa vida de violência e se casar, porém, no dia da cerimônia, seus ex-companheiros de trabalho se voltam contra ela, matando todos no casamento, inclusive seu filho. Depois de quatro anos em coma, ela desperta com um único desejo: vingança. Com isso, ela escapa do hospital e decide caçar e matar as cinco pessoas que destruíram o seu novo futuro, começando pelas perigosas assassinas Vernita Green (Vivica A. Fox) e O-Ren Ishii (Lucy Liu). Para tal, a Noiva encomenda uma katana com um lendário e aposentado fabricante de espadas, determinada a cortar a cabeça de qualquer um que entre em seu caminho.

Existe uma quantidade imensurável de violência em Kill Bill. Na cena de abertura, vemos a personagem de Thurman com feridas no rosto em um plano fechado. Logo antes de dar um tiro na cabeça da protagonista, Bill questiona: “Você acha que isso é sádico?”. Depois, no final do filme, a Noiva troca de posição, matando cerca de oitenta pessoas com sua katana em um restaurante japonês. O sadismo, porém, não está nesses personagens, mas, sim, nas situações a que eles estão submetidos, sendo, assim, a obra a própria agente de crueldade. Com isso, há uma atuação dupla da narrativa que resgata a violência dos filmes de referência — western spaghetti, trash, blaxploitation e anime — e eleva sua agressividade ao máximo, funcionando tanto como uma crítica e um deboche quanto uma homenagem. Essa violência nem sempre gratuita — contra e advinda de Noiva — põe sua própria existência como crítica dupla: à sociedade que cria esses absurdos e ao cinema que os reproduz.

Ironicamente, Tarantino é o diretor perfeito para assinar esse filme e existem duas razões para isso. Em primeiro lugar, deixando de lado o fato de que ele escreveu esse filme para Thurman como um presente de aniversário de trinta anos da atriz, a abordagem estilizada de Tarantino se encaixa perfeitamente com as demandas que a história necessita. Claro, há algo especial na forma que as cabeças, quando cortadas, pulam para lá e para cá, ou ainda quando as tripas escorrem pelo chão. Também, há uma perfeição na própria montagem. Porém, o especial acaba ficando com a coreografia das cenas, que assume uma maestria quase implacável. Em combinação com o estilo, os momentos de embate não são apenas carregados de tensão, mas apresentam um teor quase fantasioso, que, embora não seja comum dentro de filmes de ação, acaba entrando bem no diálogo pastiche que Kill Bill propõe. Tome por exemplos os instantes em que a Noiva anda apoiada nas paredes durante as lutas de espada ou consegue se manter equilibrada nos corrimões de escadas, esses apresentam uma apreensão dos gêneros, ao passo que sua falta de realismo debocha desta referência.

Tudo isso culmina na criação de um filme fortemente intermidiático. Por definição, esse termo conversa com o fenômeno de comunicação em que duas mídias estabelecem uma relação de influência uma com a outra. Em um primeiro momento, por instância, temos Kill Bill se assumindo como um produto, que, em vários níveis metalinguísticos, adota um deboche de si próprio: a primeira coisa que vemos no filme é um letreiro se autodenominando como “a atração principal”, que, de certa forma, ironiza os preceitos que o diretor segue em uma homenagem sarcástica. Sua intermidialidade, no entanto, surge em dois instantes: quando Tarantino empresta da linguagem do anime e do documentário e quando observamos o legado do filme. No caso do segundo, o longa-metragem segmentou diversas tendências populares que se expandiram para outras esferas: videoclipe, videogame e vídeos amadores de internet. Portanto, acreditando em seu estilo humorístico quase inédito de conversar com outras mídias, Kill Bill consolida seu marco como referência.

Por consequência, observamos que Kill Bill é um filme extremamente popular — não vou chamar de pop porque essa é uma conversa mais complicada para um carrossel de Instagram. Para além de usar fortes referências do passado — como a trilha sonora de Nancy Sinatra —, Tarantino soube usá-las bem, fazendo com que fossem ressignificadas com o filme. Por exemplo, essa mesma música parece se encaixar tão bem dentro da obra que poderia ter sido feita especialmente para ela. Em paralelo, há vários instantes simplesmente icônicos: o assovio Elle Driver (Daryl Hannah), a caminhonete amarela de Buck, a sirene de aviso que se espalhou pelo YouTube e a grande cena de combate no final. Por mais que estes não tenham todos surgidos aqui, foi a partir daqui que eles se tornaram o que são.

Porém, chamar Kill Bill de obra-prima e dizer que é o melhor trabalho de Tarantino seria uma mentira latente. Meu maior problema com o filme é que seu enredo é unidimensional, desbalanceado e dependente — especialmente considerando o que veio antes, Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994). No primeiro caso, não consigo entender essa como uma história profunda, que vai além do estereótipo de heroínas femininas que só recebem seu protagonismo para vingança materna e de estupro. No segundo, passamos grande parte da duração do filme acompanhando a vilã O-Ren Ishii, conhecendo-a desde sua infância até sua ascensão como rainha do crime de Tóquio. No meio tempo, Tarantino insere instantes chamativos para a personagem que faz com que você “simpatize” com ela. Não me entenda mal, ela é uma vaca cretina, mas ela faz isso tão bem que você nem sente um gosto de vingança quando ela é morta pela Noiva. Por fim, você pode argumentar comigo e desconsiderar esses dois pontos falando da continuação de 2006, mas eu te pergunto: mesmo com uma sequência planejada, um filme não tinha que sustentar sua própria história sem fazer parecer que os personagens não saem do lugar? Não é isso que acontece aqui.

Entretanto, isso não tira o divertimento de Kill Bill: Vol. I. Muito mais do que um filme perfeitamente filmado, essa é uma obra muito inteligente. Claro que suas eventuais derrapadas em excessos e curvas narrativas, combinadas com um desejo não muito doce de “quero mais”, nem sempre são adequadas, mas, se foram necessárias para construção de um legado, talvez valham a pena. Afinal, qual o preço de se tornar um dos filmes mais pops da história?

(Nota: Este texto foi publicado originalmente no site Cinemanorama e, desde setembro de 2025, encontra-se também disponível no site Suborno.)